椎間板ヘルニア

- おしりから足にかけて痛みや痺れがある…

- 長時間は座っていられない…

- 腰が真っすぐ伸ばせない…

- 病院で椎間板ヘルニアと診断された…

- 出来れば手術は受けたくない…

椎間板ヘルニアの原因と症状 | スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店

ヘルニアとは、臓器が本来あるべき通常の位置から飛び出してしまっている状態をいいます。

鼠経部で起きる鼠経ヘルニア(脱腸)、臍部の臍ヘルニア(出べそ)など、様々な場所で発症する可能性があります。

中でも背骨の椎間板が飛び出したものを椎間板ヘルニアといい、椎間板の中のゲル状の組織(髄核)が飛び出した状態です。

背骨は頚椎から腰椎まで24個の骨で構成され、全ての骨と骨の間には椎間板が存在し、骨同士が直接当たらないようにクッションのような役割を担っています。他にも、椎間板は体の柔軟性を保つなど、体を動かす上で重要な役割を果たしています。

そのため、負担の掛かりやすい頚椎と腰椎に発生しやすく、20代~40代の男性に多く発症する傾向があります。

椎間板ヘルニアの原因としては、椎間板に掛かる圧力が挙げられます。

椎間板は線維輪と呼ばれる硬い組織で覆われていますが、圧力が掛かると中の柔らかい髄核が飛び出してきます。その飛び出した髄核が神経を圧迫し、痛みやシビレなど様々な症状を引き起こします。

椎間板への圧力以外にも、椎間板ヘルニアには喫煙や遺伝的要因なども関係してきます。

また椎間板は10代をピークに徐々に衰え始めるため、加齢も大きな要因となります。

その他、重い物を持ち上げる動作、中腰姿勢の動作、身体への負担が大きいスポーツ、激しい動きなども発症のリスクが高くなります。

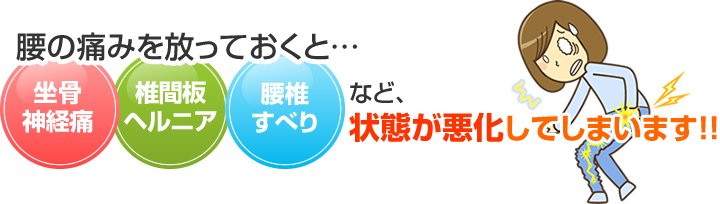

椎間板ヘルニアの症状として最も多く見られるものに座骨神経痛があります。

これは飛び出した髄核が、体の中で一番太く長い神経である坐骨神経を圧迫して起こる症状で、お尻からふくらはぎの外側にかけて痛みやシビレがおきます。

症状は腰痛だけの場合もあれば、腰から下腿にかけて強い痛みを感じる場合もあり、個人差があります。

症状が重い場合は、咳やくしゃみをするだけでも激痛がはしり、麻痺や排尿排便障害、頻尿、失禁などの膀胱直腸障害を引き起こす場合もあります。

「椎間板ヘルニア」改善のための3つの選択肢 | スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店

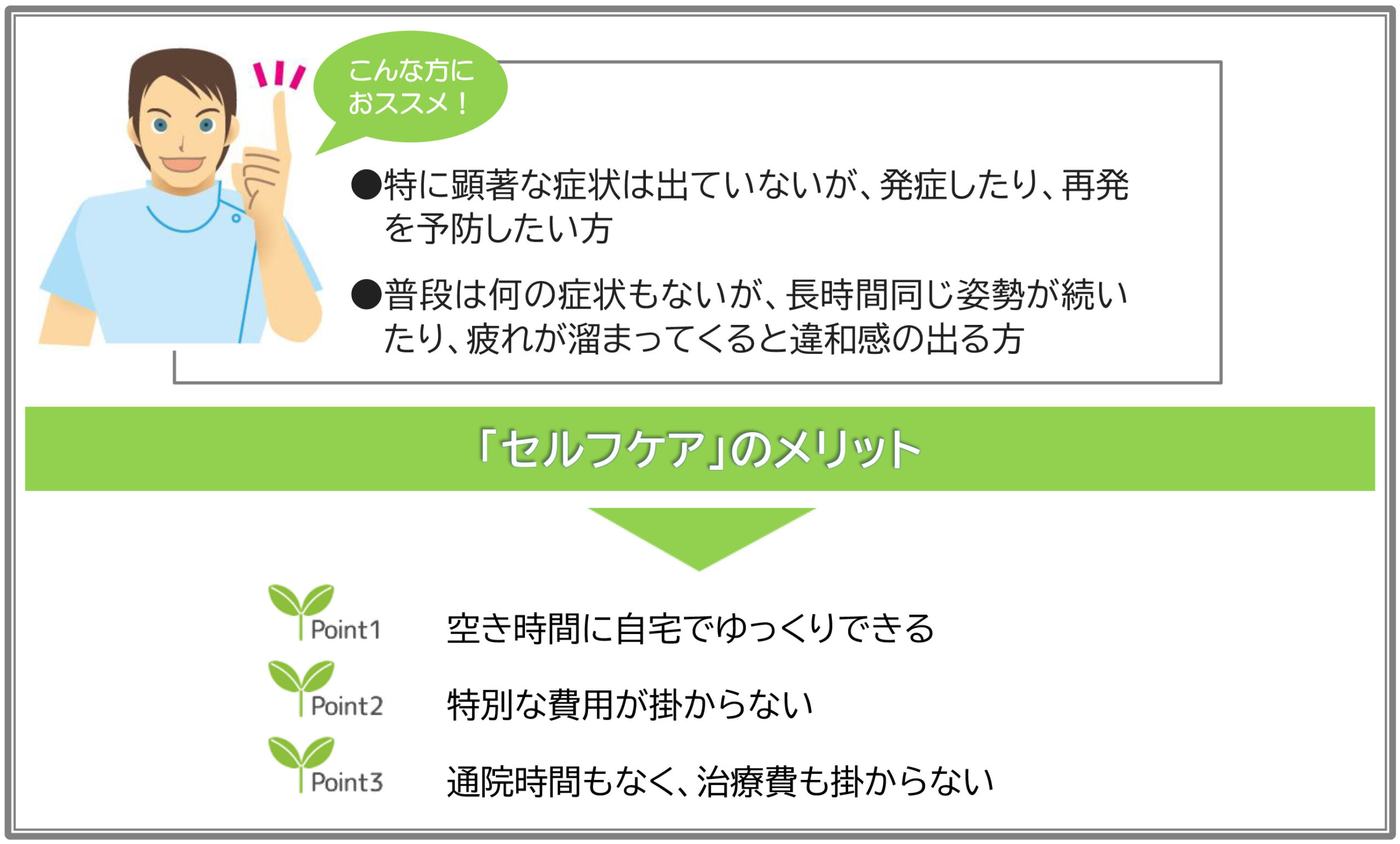

「椎間板ヘルニア」改善のための選択肢は、大きく分けて3つあります。

自宅でのセルフケア

専門家のアドバイスを受けた上で、軽度な運動やストレッチを行い、筋肉を強化し柔軟性を保つことが重要です。歩行や水中エクササイズなど、低負荷な活動が適しています。

専門家のアドバイスを受けた上で、軽度な運動やストレッチを行い、筋肉を強化し柔軟性を保つことが重要です。歩行や水中エクササイズなど、低負荷な活動が適しています。

寒冷や湿気が症状を悪化させる場合、温熱療法が効果的です。温かいシャワーや温水ボトルを使用すると良いでしょう。

また、過体重は症状を悪化させる可能性があります。健康的な体重維持を心がけて下さい。

ただ、すでに痛みやシビレが出ている場合は、運動やストレッチで痛みが緩和する訳ではりません。

また、間違った知識や方法でのセルフケアは、反って状態を悪化させる場合もあります。症状が悪化する前に専門家に相談して、適切な治療を受けるようにしましょう。

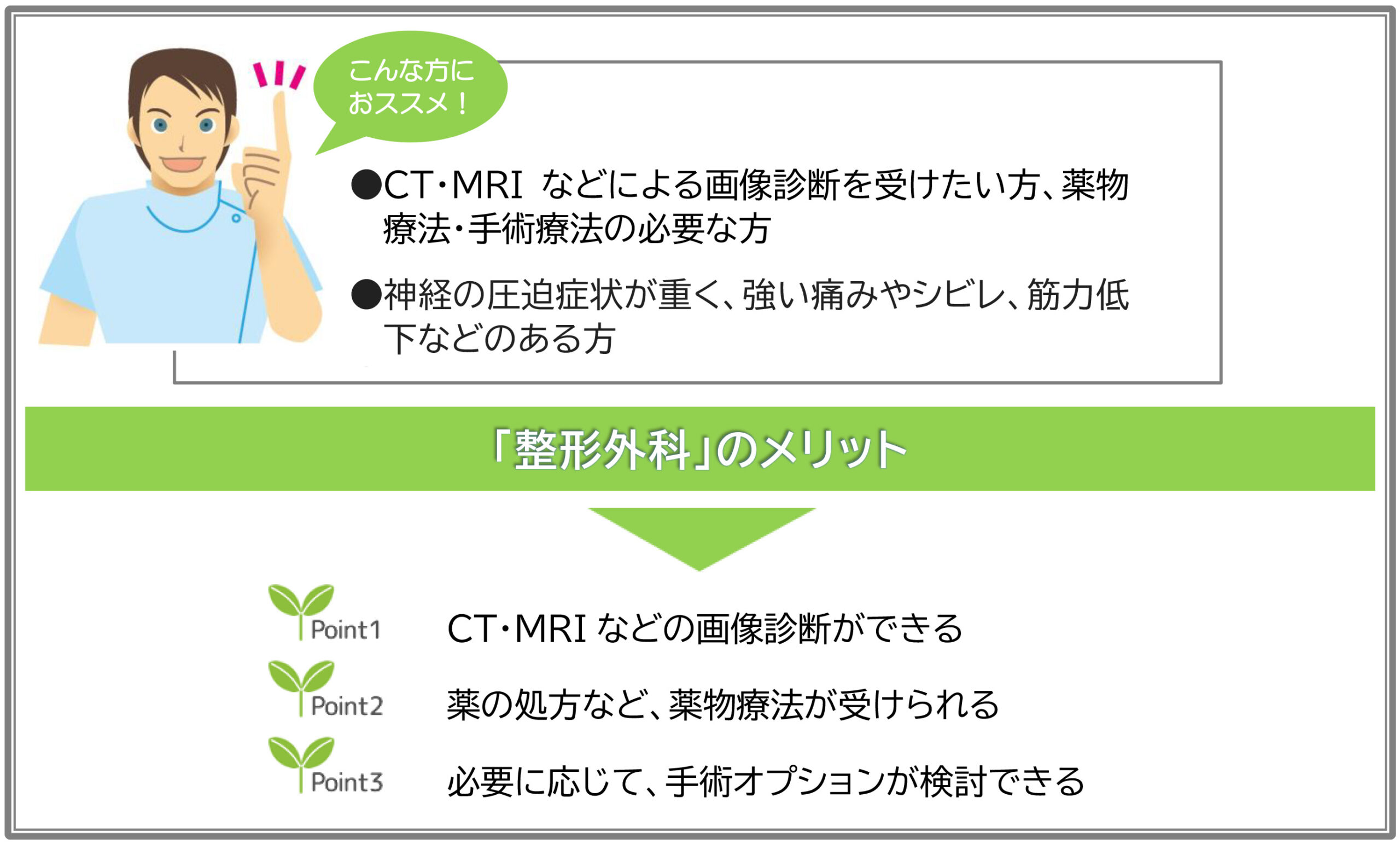

整形外科を受診する

椎間板ヘルニアは、病歴や問診を含めた診察所見を行い、X線検査、MRI検査、CT検査、脊髄造影検査などの画像検査を行った上で診断されます。

また、脊柱管狭窄症、糖尿病性神経障害、末梢動脈疾患など、脊柱管狭窄症と同じような症状を呈する疾患も多いため、どの疾患なのか、症状が出ている原因はどこにあるのかを含め、詳しく検査をする必要があります。

椎間板ヘルニアの治療には保存療法と手術療法の2つがあり、症状が軽い場合には保存療法で様子を見る事が多く、ほとんどが保存療法の段階で改善します。

保存療法の場合、以下の中から患者に適した治療法を選択していきます。どの程度の圧迫か、どのような自覚症状があるのか、日常生活にどのくらい支障が出ているかによって、適している治療法は変わります。

●神経ブロック:局所麻酔剤を神経に注射する治療法です

●薬物療法:鎮痛薬や血行を促進する薬などなどを使用する治療法です

但し、保存療法を続けても改善が見込めなかったり、尿漏れや排尿障害、排便障害がみられる場合は手術を考えます。

手術が必要な場合、椎間板摘出手術や椎間板置換術などのオプションが検討されます。

ただ、手術は患者への負担も大きいため、最終手段として慎重に検討されるべきです。

また、軽度の脊柱管狭窄症に対しては、鎮痛薬が処方されて、あとは様子を観る保存療法というのが整形外科での基本的なアプローチです。

鎮痛薬については、1分でも早く痛みを止めたいという場合には有効ですが、痛みを引き起こした原因が改善される訳ではありません。痛みが引いても、また再発しやすいという点には留意するべきです。

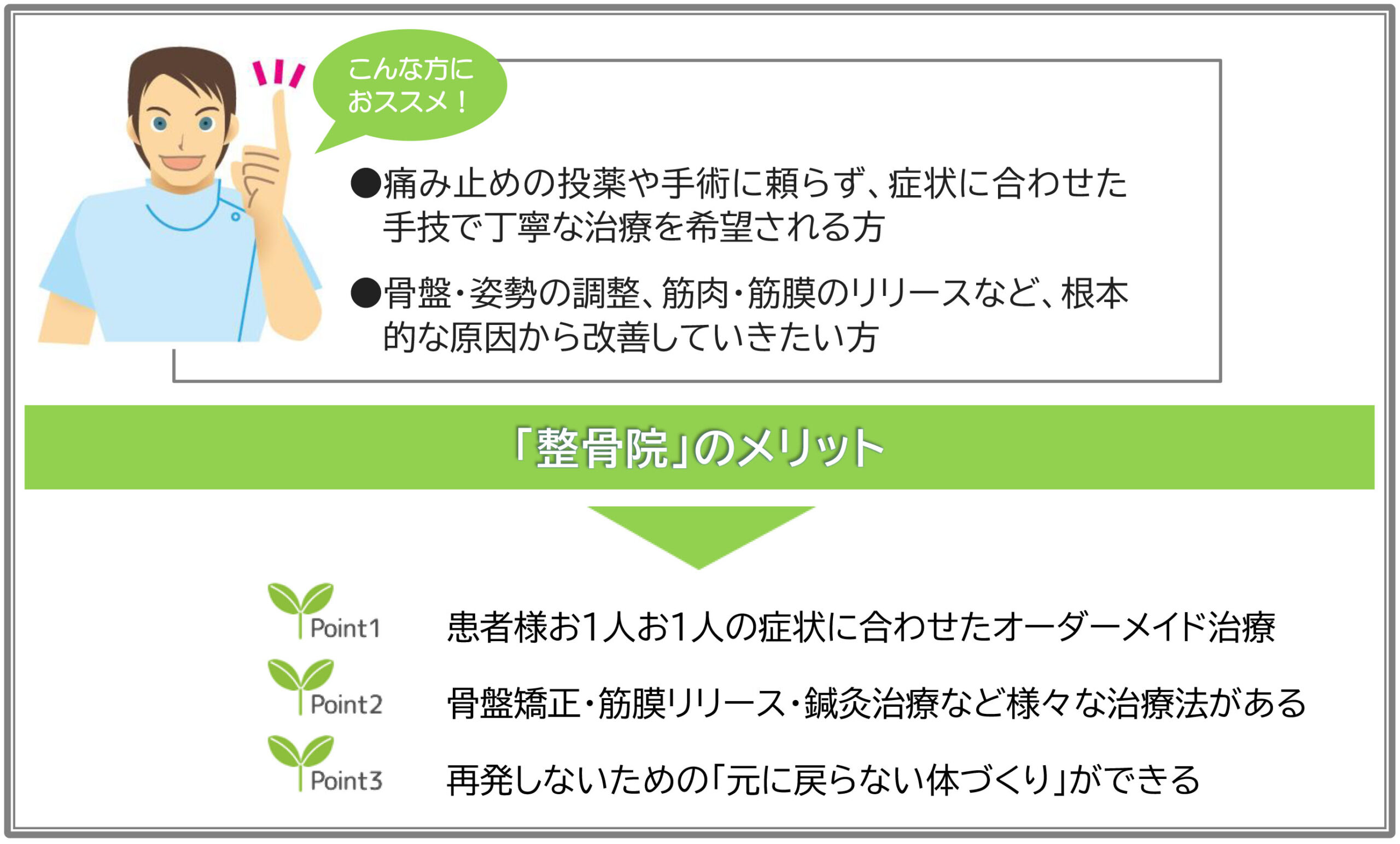

整骨院での治療を選択する

痛みが有る場合、安静にした方が良いと考えるかもしれませんが、安静で痛みは落ち着いても、治療の手段にはなりません。腰に負担が掛からないように注意しながらでも、なるべく通常の生活を送った方が早く改善します。

整骨院では、整形外科のような薬物治療や手術療法は行えません。

ただ、椎間板ヘルニアの症状緩和として、まず意識してほしいのは正しい姿勢で過ごす事です。

姿勢が良い、イコール腰をまっすぐに伸ばした姿勢と思いがちですが、腰をまっすぐした姿勢は神経が圧迫されやすく、痛みやシビレが起きる原因になります。少し腰をかがめるような姿勢の方が負担がかかりません。

それぞれの症状や状態に合わせた、個別の治療プランが提供できるのが整骨院の強みです。

治療の一環として、骨盤矯正やカイロプラクティックなどの手技療法を用い、関節や筋肉のバランスを整えます。鍼灸師のいる整骨院では、痛みの緩和施術も受けられます。

また、適切なトレーニングやストレッチも指導し、患者様が日常生活での姿勢や動作に注意を払えるようサポートしてくれます。

整骨院で治療を受ける際の留意点としては、整骨院では手技が中心に行われるため、施術者によって知識や治療技術にバラつきがあるという点です。

正しい理論やエビデンスに基づいた効果的な治療が行われているか、見極める必要があるかも知れません。

どんな治療を行っている整骨院を選択するか?が大切になります。

スポルト鍼灸整骨院の行う椎間板ヘルニアの症状緩和治療 | スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店

スポルト鍼灸整骨院の行う根本改善治療は、神経と血液の流れを正常化し、自然治癒力を高めることを目的としています。

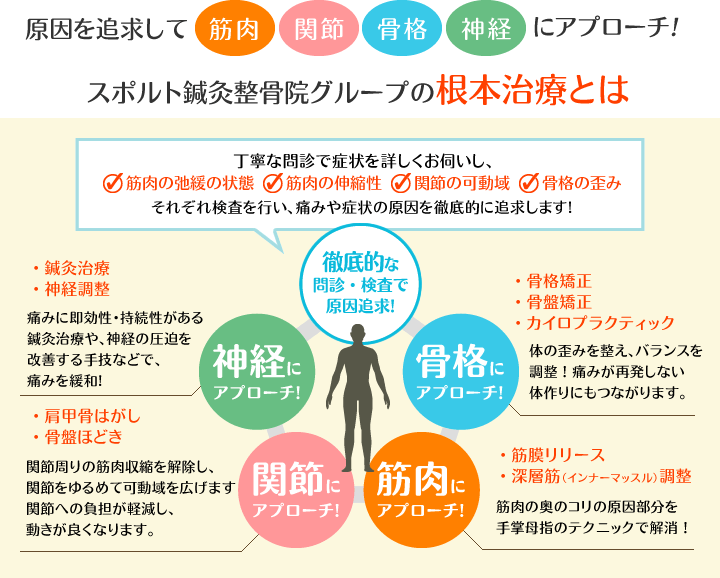

神経と血液の流れを妨げている根本原因を追究し、骨盤矯正、筋膜リリース、神経調整などを組み合わせて根本原因にアプローチする治療法を「根本改善治療」といいます。

身体を構成する「骨格」「筋肉」「神経」3つの要素に同時にアプローチできるのが特徴です。

「骨盤矯正」で姿勢の乱れ、骨盤の歪みをリセットします。

骨盤は身体の土台、背骨は大黒柱です。

土台である骨盤の歪みを矯正し、骨盤が正しい位置に安定することにより、背骨の正常なS字カーブを復元し、痛みの発生源の負担を減らしていきます。

痛みやシビレを解消するにも、まず土台を整えることが大切です。

「筋膜リリース」で筋肉調整と血流促進します。

筋肉を包み込む「筋膜」をリリースすることで、凝り固まった筋肉に柔軟性を取り戻し、その周辺の血流やリンパの流れを促進していきます。

筋肉を包み込む「筋膜」をリリースすることで、凝り固まった筋肉に柔軟性を取り戻し、その周辺の血流やリンパの流れを促進していきます。

乱れた姿勢のまま筋肉が凝り固まった状態では、骨盤矯正の効き目も半減してしまいます。

痛みやシビレの解消のためにも、全身の筋肉を柔らかくすることは不可欠です。

骨盤が矯正され、筋肉が柔軟性を取り戻すことで、内臓の働きも促進されます。

「神経調整」で過敏になった神経を鎮めます。

長い間、痛みやシビレなどの同じ状態が続くと、筋肉と同様に神経も疲労し、感覚異常や知覚鈍麻、または痛みに過敏な状態を引き起こしています。

骨盤や筋肉が正しい状態に戻ることで、ある程度の改善は見込めますが、スポルト鍼灸整骨院武蔵小金井店では、必要に応じて鍼灸施術なども組み合わせた神経調整を行います。

過敏になった神経を鎮め、記憶してしまった痛みをリセットしていきます。

「スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店」の考える健康の定義とは、「痛みもなく快適な日常生活が送れて、自分のやりたい事ができること」「身体的・精神的に調和が取れて安定していること」です。

目の前の痛みを取るだけでなく、その根本的な原因にアプローチして「元に戻らない体作り」を目指すという治療理念のもとに施術を行っています。

痛みが取れた時点で治療を終えられて、また同じような痛みの再発で再び来院される方がとても多くいらっしゃいます。

痛みが取れても根本的な原因を解決して「元に戻らない体作り」をしなければ、何度も同じことを繰り返してしまいます。

「スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店」では、その治療のプロセスとして「改善予防型プログラム治療」を提供しています。

検査やカウンセリングにより患者様お1人お1人の症状に合わせた個別の施術プログラムを作成し、骨盤矯正に、筋膜リリースや神経調整(鍼灸治療)を組み合わせて根本から改善します。

身体を構成する骨格・筋肉・神経の3要素全部にアプローチ出来るのが特徴です。

皆様のお悩みが根本的に改善されるよう、私たちは本気で施術に当たらせて頂きます。

長い間同じ症状で悩まれている方、もう同じ痛みを繰り返したくないという方は、是非一度ご相談下さい。

《※本記事はスポルト鍼灸整骨院代表 / 川田英雄(厚生労働大臣認可 : 柔道整復師)が監修しています。》