メニエール病

- 耳が詰まった感じがする…

- めまいが起こる…

- 気圧の変化に弱い…

- 疲れがたまっている…

- 睡眠不足が気になる…

「メニエール病」の原因と症状 | スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店

メニエール病は内耳が浮腫みを起こし、めまいや聴覚症状を引き起こす疾患です。「内リンパ水腫」と呼ばれ、内耳が水膨れになっている状態です。

原因として、ストレスや睡眠不足・疲労などが挙げられますが、他にも気圧の変化などの天候が関係してくる場合もあります。

内耳には、音を感知する細胞が存在する「蝸牛」と、身体のバランスを取る平衡感覚に深く関わる「三半規管」と「耳石器」があります。それぞれ浮腫みが起きた場所によって、出てくる症状に違いがあります。

蝸牛の浮腫みでは、難聴の症状や耳のつまり感、耳鳴り、共鳴などの症状が現れ、めまいは感じません。

逆に三半規管や耳石器の浮腫みでは、難聴等の症状は出ず、めまいの症状のみが現れます。

めまいの出方には個人差があり、フワフワした感覚程度の人もいれば、景色がグルグル回転するような激しいめまいを感じる人もいます。メニエール病のめまいは数10分から数時間続く場合が多く、数秒から10分程度で治まるようなめまいは、他の疾患の可能性があります。

めまいが起こると、もしかしてメニエール病かも?と思うかもしれませんが、メニエール病は「聴覚症状を伴うめまい発作が繰り返して発生しているかどうか」という診断基準に基づいて厳格に診断されます。

めまい発作だけや難聴だけの場合はメニエール病の診断がされない場合も多く、めまい発作が繰り返し発生しているかどうかの診断基準を満たし、他の病気の選択肢がないかを確認した上でメニエール病の診断がされます。

メニエール病のようなめまいや難聴の発作が起きたとしても、1回の症状だけでは突発性難聴との鑑別も難しく、メニエール病の診断も出来ません。他にも類似疾患として、内耳梅毒、外リンパ瘻、聴神経腫瘍などの可能性もあるため、注意が必要です。

「メニエール病」改善のための3つの選択肢 | スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店

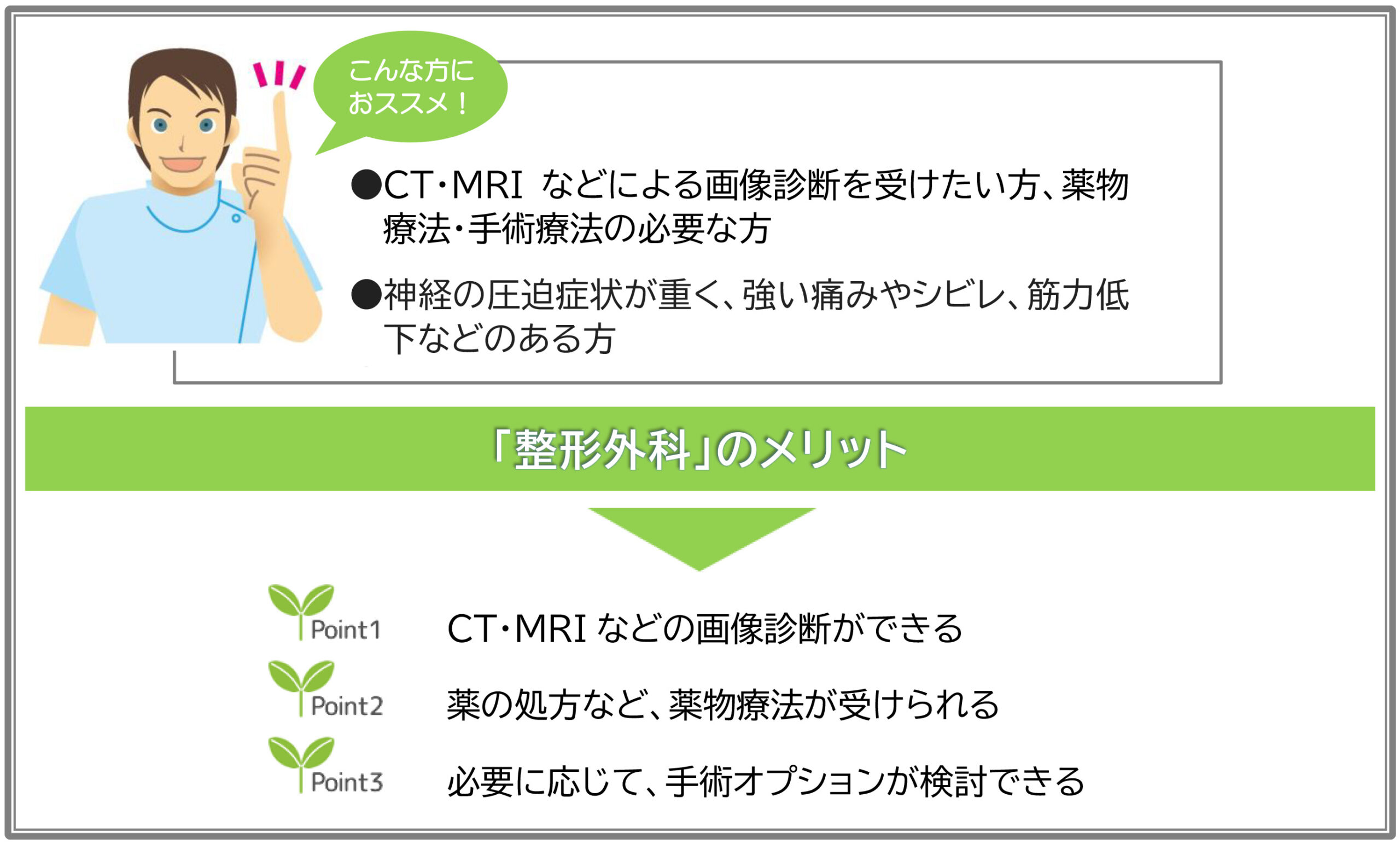

「メニエール病」改善のための選択肢は、大きく分けて3つあります。

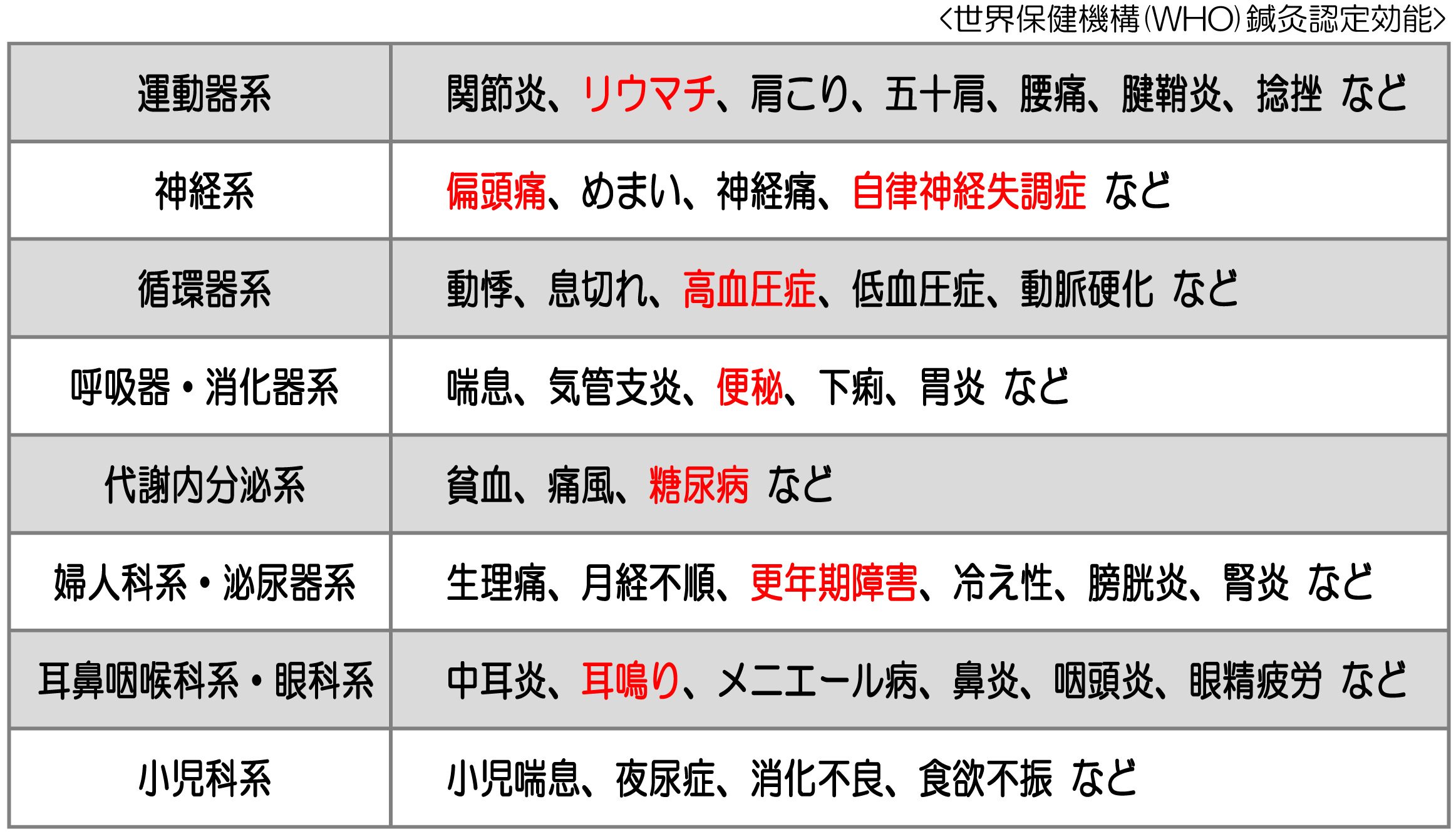

自宅でのセルフケア

整形外科を受診する

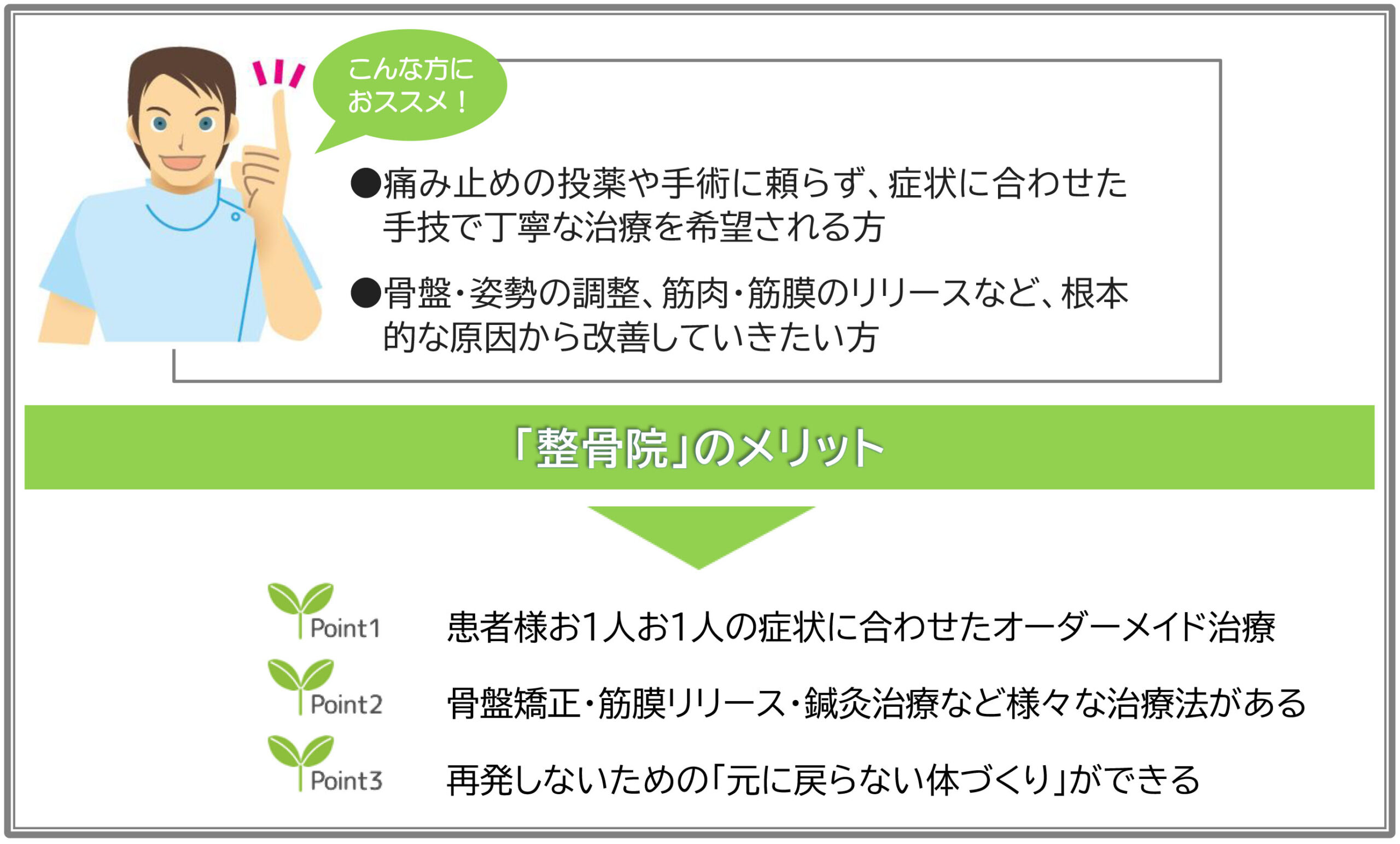

整骨院での治療を選択する

整骨院では、自律神経失調症の治療の一環として、骨盤矯正やカイロプラクティックなどの手技療法を用い、関節や筋肉のバランスを整えます。適切な姿勢や動きをサポートするために、関節の可動域を改善し、筋肉のバランスを整えることが重要です。これにより、神経や血管の圧迫が緩和され、自律神経の働きを調整することが期待されます。

また、超音波や低周波による電気治療は局所的な血行を促進し、筋肉の緊張をほぐすリラックス効果があります。

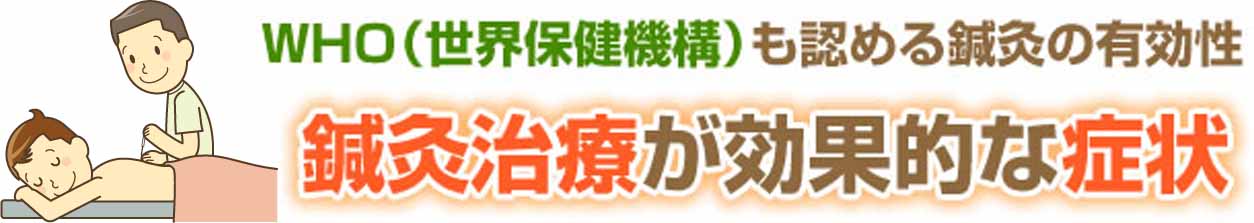

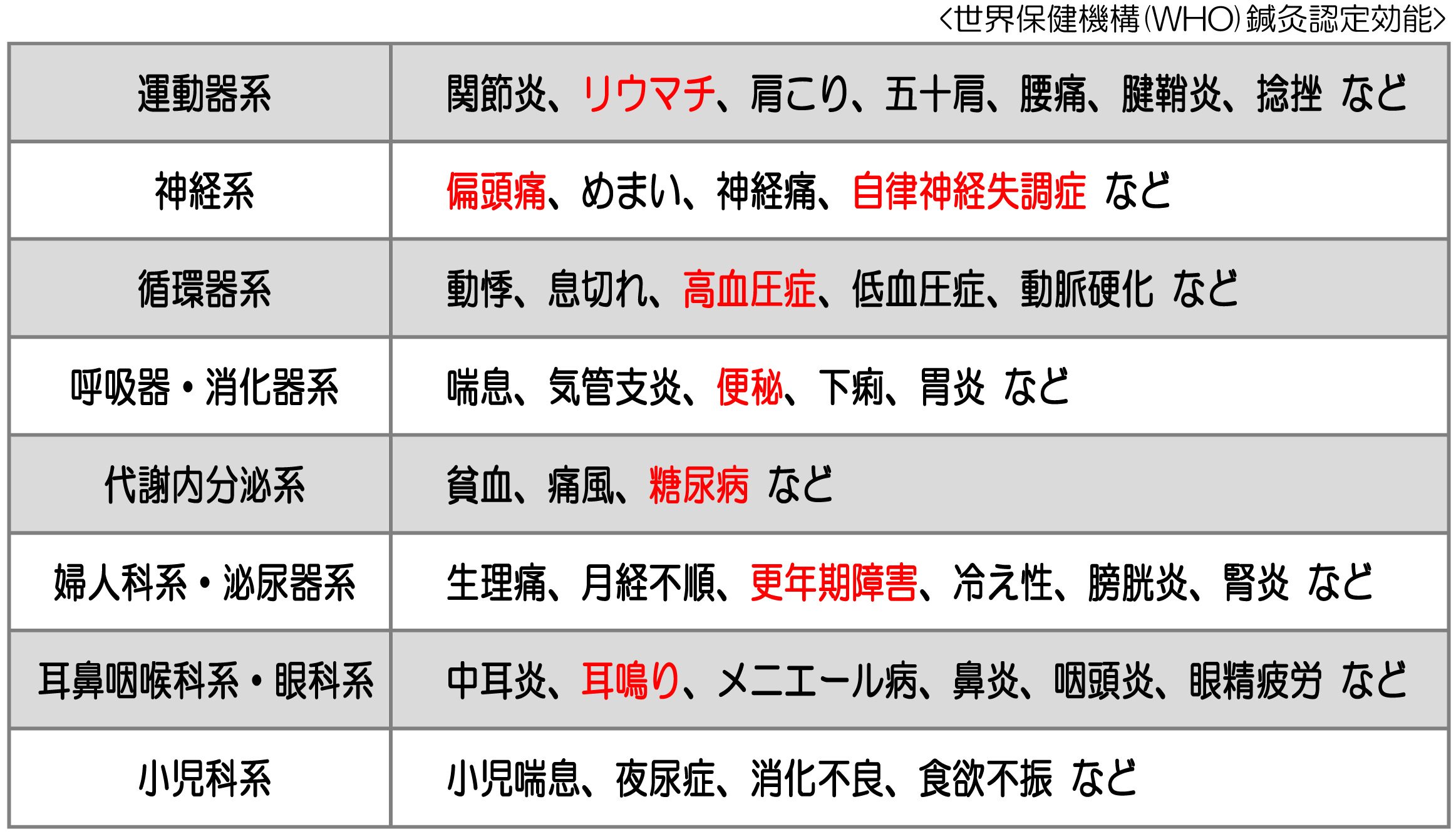

鍼灸師のいる整骨院では、メニエール病の調整治療も受けられます。

鍼灸治療では主に副交感神経の働きを高める治療を行います。交感神経を鎮めて副交感神経の働きを改善し、筋肉の緊張緩和や血行促進により症状を改善します。

メニエール病では筋肉緊張による体のコリも出やすく、特に首や肩、背中には顕著に出ます。筋肉の凝りは血行不良を引き起こし、手足の末梢循環の低下を引き起こします。血行不良や凝りは他の不調の原因にもなりますので、鍼灸治療で血行を改善し、凝りを取り除くのも治療として効果的です。

鍼灸治療を受けた事がある方は分ると思いますが、血行が促進され身体が軽くなったような感じがして、気分がスッキリします。体調が改善していくと食欲も増進し、体に必要な栄養も取り入れやすくなりますし、ぐっすり眠れるようになれます。

メニエール病に対して身体の調子、そして心を整える目的で鍼灸治療を受けるのも選択肢の一つです。

整骨院で治療を受ける際の留意点としては、整骨院では手技が中心に行われるため、施術者によって知識や治療技術にバラつきがあるという点です。

正しい理論やエビデンスに基づいた効果的な治療が行われているか、見極める必要があるかも知れません。

どのような治療理念で、どんな治療を行っている整骨院を選択するか?が大切になります。

スポルト鍼灸整骨院の行う「メニエール病」に対する治療 | スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店

スポルト鍼灸整骨院の行う根本改善治療は、神経と血液の流れを正常化し、自然治癒力を高めることを目的としています。

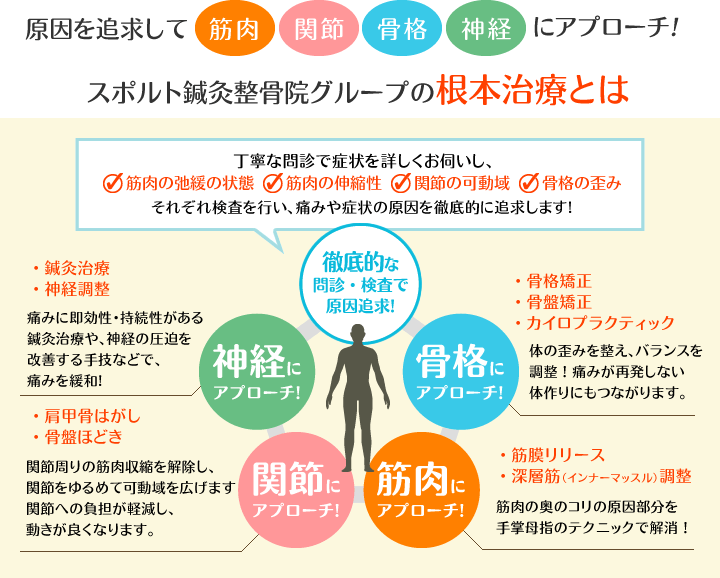

神経と血液の流れを妨げている根本原因を追究し、骨盤矯正、筋膜リリース、神経調整などを組み合わせて根本原因にアプローチする治療法を「根本改善治療」といいます。

身体を構成する「骨格」「筋肉」「神経」3つの要素に同時にアプローチできるのが特徴です。

「骨盤矯正」で姿勢の乱れ、骨盤の歪みをリセットします。

骨盤は身体の土台、背骨は大黒柱です。

土台である骨盤の歪みを矯正し、骨盤が正しい位置に安定することにより、背骨の正常なS字カーブを復元し、痛みの発生源の負担を減らしていきます。

痛みやシビレを解消するにも、まず土台を整えることが大切です。

「筋膜リリース」で筋肉調整と血流促進します。

筋肉を包み込む「筋膜」をリリースすることで、凝り固まった筋肉に柔軟性を取り戻し、その周辺の血流やリンパの流れを促進していきます。

筋肉を包み込む「筋膜」をリリースすることで、凝り固まった筋肉に柔軟性を取り戻し、その周辺の血流やリンパの流れを促進していきます。

乱れた姿勢のまま筋肉が凝り固まった状態では、骨盤矯正の効き目も半減してしまいます。

痛みやシビレの解消のためにも、全身の筋肉を柔らかくすることは不可欠です。

骨盤が矯正され、筋肉が柔軟性を取り戻すことで、内臓の働きも促進されます。

「神経調整」で過敏になった神経を鎮めます。

長い間、痛みやシビレなどの同じ状態が続くと、筋肉と同様に神経も疲労し、感覚異常や知覚鈍麻、または痛みに過敏な状態を引き起こしています。

骨盤や筋肉が正しい状態に戻ることで、ある程度の改善は見込めますが、スポルト鍼灸整骨院武蔵小金井店では、必要に応じて鍼灸施術なども組み合わせた神経調整を行います。

過敏になった神経を鎮め、記憶してしまった痛みをリセットしていきます。

鍼灸による治療効果

疼痛(痛み)緩和・抑制効果

鍼灸治療では、痛みを抑制する疼痛緩和作用があります。

鍼を打つ刺激によって、疼痛(痛み)を抑制する脳内ホルモンが分泌されます。

脳に痛みを伝える神経をブロックする作用で脳に痛みが伝わりにくくなるのです。

この2つの同時作用により、疼痛(痛み)を緩和・抑制する効果があります。

自律神経を整える

鍼灸治療で自律神経のバランスを調整していくと体内で交感神経と副交感神経の切り替えもスムーズに行いやすくなります。

健康状態に関係してくるホルモンバランスや精神状態、睡眠、血圧コントロール、内臓の働きなど、自律神経は体全体に関わってくる機能です。

自律神経を調整していくと徐々に内臓の働きも良くなり、血圧の安定、睡眠の質の向上などの変化を感じるようになります。

筋肉のコリを改善、血行促進

鍼灸治療で刺激を与えながら自律神経を整えると血液やリンパの流れも良くなります。

血行が良くなると筋肉も弛緩していくので首・肩・腰のコリや、筋肉の緊張が原因で起こる偏頭痛の改善も期待できます。

自己免疫力・自然治癒力の向上

鍼灸治療を行うと鍼を打った刺激で血流やリンパ液の流れを促進。

体の巡りも良くなり、体内の新陳代謝も活性化させるのです。

鍼灸治療は、体内の自己免疫力や自然治癒力の働きをよくして、不定愁訴と呼ばれている体の不調の改善や予防ができます。

リラックス効果

鍼灸治療を行うとセロトニンというリラックス効果のある脳内ホルモンが分泌されます。

自律神経のバランスが整えながら緊張やストレスを緩和していく働きもあるのです。

リラックス状態時に分泌される副交感神経が優位になり、精神的な安定にもつながります。

「スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店」の考える健康の定義とは、「痛みもなく快適な日常生活が送れて、自分のやりたい事ができること」「身体的・精神的に調和が取れて安定していること」です。

目の前の痛みを取るだけでなく、その根本的な原因にアプローチして「元に戻らない体作り」を目指すという治療理念のもとに施術を行っています。

痛みが取れた時点で治療を終えられて、また同じような痛みの再発で再び来院される方がとても多くいらっしゃいます。

痛みが取れても根本的な原因を解決して「元に戻らない体作り」をしなければ、何度も同じことを繰り返してしまいます。

「スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店」では、その治療のプロセスとして「改善予防型プログラム治療」を提供しています。

検査やカウンセリングにより患者様お1人お1人の症状に合わせた個別の施術プログラムを作成し、骨盤矯正に、筋膜リリースや神経調整(鍼灸治療)を組み合わせて根本から改善します。

身体を構成する骨格・筋肉・神経の3要素全部にアプローチ出来るのが特徴です。

皆様のお悩みが根本的に改善されるよう、私たちは本気で施術に当たらせて頂きます。

長い間同じ症状で悩まれている方、もう同じ痛みを繰り返したくないという方は、是非一度ご相談下さい。

《※本記事はスポルト鍼灸整骨院代表 / 川田英雄(厚生労働大臣認可 : 柔道整復師)が監修しています。》